"Cessons de donner des leçons de nature aux paysans"

Pour ses Rencontres de l’agriculture, le 24 novembre à Valence, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a invité Sylvie Brunel, géographe et économiste, autour d’une question : « quelles pistes pour assurer l’indépendance alimentaire ? ».Un plaidoyer pour une agriculture forte et diverse.

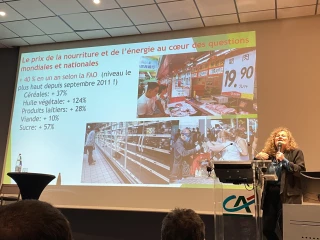

Promoteur du bon sens, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes semble avoir visé juste en invitant Sylvie Brunel, géographe, écrivain, ancienne présidente d’Action contre la Faim. Face à un auditoire de responsables agricoles drômois, ardéchois et isérois conquis, celle qui a acquis une longue expérience des crises alimentaires est venue rappeler, chiffres à l’appui, ô combien la nourriture est un enjeu hautement stratégique. « Quand l’agriculture va mal dans un pays, c’est la révolution avec des émeutes de la faim comme en 2007-2008 sur plusieurs continents », a-t-elle rappelé le 24 novembre à Valence. Le contexte mondial actuellement très tendu fait redouter de nouvelles pénuries. « Pour l’agriculture française, les défis sont colossaux car il faut continuer à produire dans un contexte de changement climatique, entendre les attentes sociétales assourdissantes, tenir compte des injonctions réglementaires et de la pression écologique de plus en plus forte », explique-t-elle.

Pacte vert européen : « sidérant »

En Drôme, Ardèche et Isère, « nous avons des agricultures à l’écoute des demandes sociétales. Mais partout des gens agitent des peurs, créent de l’anxiété et des comportements agressifs », déplore Sylvie Brunel. De plus, des orientations politiques toujours plus contraignantes accablent les agriculteurs. « Le pacte vert (green deal) européen prévoit d'ici à 2030 de réduire de moitié l'utilisation des produits de traitement, les engrais et les antibiotiques en élevage, de passer un quart des terres en bio et de réduire de 10 % les terres cultivées. C’est absolument sidérant, juge-t-elle. Au moment où l’arme alimentaire redevient stratégique, l’Europe se tire une balle dans le pied, ce qui fait doucement rigoler les Américains. » Sylvie Brunel rappelle aussi que parmi le top huit des pays exportateurs de céréales, la France a glissé en quelques années du deuxième au sixième rang mondial. « Cette suprématie essentielle pour notre indépendance stratégique et pour la paix à nos frontières est de plus en plus menacée, alors qu’un quart du revenu agricole français est lié à l’exportation. »

« Amnésie et ingratitude »

« Produire moins et plus cher, est-ce la meilleure solution quand la demande augmente », questionne Sylvie Brunel, qui indique par ailleurs que « près de 90 % des soutiens de la Pac 2023 sont assujettis à des conditions agro-environnementales ».

Evoquant « l’amnésie et l’ingratitude » des Français aujourd’hui, Sylvie Brunel remémore les efforts des agriculteurs français depuis l’après-guerre pour assurer la sécurité alimentaire du pays à moindre coût. « La France n’a été autosuffisante en blé que dans les années 1970, fait-elle remarquer. Dans les années 1960, on dénombrait 4 000 morts par an d’intoxications alimentaires contre 200 aujourd’hui. L’alimentation pesait 40 % du budget des ménages contre 14 % de nos jours. Le fleuve Rhône a été redessiné pour irriguer, améliorer la navigation et produire de l’énergie. C’était un autre monde où l’on pouvait se retrousser les manches et avoir confiance en l’avenir. Aujourd’hui, c’est plus compliqué mais il faut pourtant continuer à produire. » Pour la géographe et économiste, cela se justifie par la forte croissance démographique mondiale ainsi que par les besoins alimentaires nouveaux des 160 millions de personnes quittant chaque année la pauvreté. « En 2050, il faudra produire 3,4 milliards de tonnes de céréales pour les 9 à 10 milliards d’humains. Les importations des pays du Sud seront multipliées par trois d’ici 2050 », prévient-elle.

« Reconnaissance, respect, rémunération »

Au gré des aléas économiques et des évolutions de la société, « la France est confrontée à une profonde mutation dans son modèle agricole », poursuit Sylvie Brunel. De nouvelles formes d’installation émergent comme le « hobby farming » où « la pérennité du modèle n’est pas une priorité ». Elle ajoute : « Bio, vente directe, montée en gamme sont nécessaires pour valoriser les milieux difficiles et répondre aux attentes sociétales des plus aisés. Mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier sachant que trois quarts des achats alimentaires se font en grandes surfaces. La question du prix reste centrale. Produire moins et plus cher, est-ce la meilleure solution quand la demande augmente », questionne-t-elle.

Avec une moindre protection des cultures, Sylvie Brunel évoque le risque de « désagriculturisation ». « Il ne faut pas d’interdiction sans solution, dit-elle en citant la FNSEA. Il faut accompagner les innovations, à l’image du Salon Tech&Bio. » Elle incite les agriculteurs à imposer leurs référentiels et à mettre en avant leurs multiples rôles : entretien des paysages, verdissement de la chimie, fourniture d’énergie et surtout répondre au défi alimentaire. « Vous devez reprendre la parole et obtenir reconnaissance, respect et rémunération, leur dit-elle. En France, l’agriculture est familiale et elle est la plus durable et vertueuse au monde. Il faut associer les modèles et non les opposer, assurer l’équilibre et la rentabilité des exploitations sur le long terme. Cessons de donner des leçons de nature aux paysans. »

Christophe Ledoux

* Le dernier ouvrage de Sylvie Brunel s’intitule « Pourquoi les paysans vont sauver le monde » - 256 pages - Édition Buchet Chaste - Disponible en poche.

Ils ont dit

« Avec le contexte actuel - pyramide des âges défavorable, pression sociétale forte et paradoxale, réchauffement climatique, nouvelle Pac - ne faudrait-il pas réécrire une nouvelle loi d’orientation agricole en France, a questionné Jean-Pierre Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Il ne peut y avoir d’autonomie alimentaire sans agriculteurs », a-t-il dit en ouvrant les Rencontres de l’agriculture à Valence.

Jean-Pierre Gaillard et Pierre Fort respectivement président et directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

« Il faut favoriser les transmissions et les installations, proposer des solutions pour financer l’avenir et accompagner les innovations », a dit Pierre Fort, directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, en donnant quelques chiffres : fin octobre, 109 installations aidées accompagnées par la caisse (soit 8 sur 10), 7 crédits d’investissements sur 10 réalisés au Crédit Agricole et 109 start’ups « agri » dans le Village by CA.

Témoignages

Trois responsables de coopératives régionales ont évoqué des pistes pour conforter l’indépendance alimentaire.

Relocaliser les productions

Avant l’intervention de Sylvie Brunel (lire ci-dessus), Franck Julien, directeur du marché agriculture du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a rassemblé trois responsables de coopératives. Georges Boixo, directeur général du groupe Oxyane (630 M€ de chiffre d’affaires, 800 000 tonnes de collecte céréalière, 700 millions d’œufs commercialisés, 250 000 tonnes d’aliments du bétail, 1 954 collaborateurs) a mis l’accent sur la production de protéines. « L’importation de soja non OGM dans la région représente 250 000 tonnes, a-t-il indiqué. Oxyane a l’ambition de redevenir autonome en protéines végétales pour des débouchés internes (œufs et ruminants) et aval (filières animales sous signe de qualité). » La coopérative - dont le siège est à Pusignan dans le Rhône - va se doter d’une unité de trituration sur son site de La Côte-Saint-André (Isère) avec un objectif de 25 000 tonnes de soja triturées en 2025, le double en 2035. « L’enjeu est de trouver des agriculteurs et des hectares », a confié Georges Boixo. Un soutien du Plan protéines de l’État est attendu.

Origine France

Présidente de la coopérative Lorifruit basée à Loriol, Katia Sabatier-Jeune a témoigné de l’importance de l’origine France. « Le manque de volumes se traduit par des importations de fruits provenant de l’étranger », a-t-elle déploré. Plusieurs facteurs limitant la production locale sont identifiés : aléas climatiques, pénurie de main-d'œuvre, contraintes environnementales, vieillissement des arboriculteurs, poids des investissements. « Nous devons cependant développer notre capacité à produire car les consommateurs attendent des fruits locaux et d’origine France. Il faut renouveler et protéger les vergers, structurer encore plus la filière pour gagner en plus-values, a-t-elle considéré. L’accompagnement passera par des projets structurants, innovants et compétitifs. »

Enfin, Stéphane Allix, directeur du groupe Vivacoop implanté en Sud-Ardèche, a présenté la création de deux magasins de vente directe sous l’enseigne Le village des producteurs, à Aubenas et Ruoms. Lancé en 2006, ce projet avait pour « objectif était de fédérer les producteurs alimentaires dans un esprit coopératif, c’est à dire avec une maîtrise des prix de vente », a-t-il expliqué. Avec 2,7 M€ générés, le succès est au rendez-vous. A suivi la création d’un atelier de transformation de 200 m² où sont transformées à l’année quelque 250 tonnes de produits locaux, majoritairement des châtaignes.