Risques climatiques : le projet de loi entame son parcours législatif

Alors que le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques entame son parcours législatif, la députée Célia de Lavergne a organisé un atelier législatif pour présenter le texte et recueillir les remarques d’acteurs agricoles drômois.

Il aura fallu presque trois années pour qu’aboutisse le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Présenté en conseil des ministres le 1er décembre (lire L’Agriculture Drômoise du 9 décembre), le gouvernement souhaite une application de la réforme début 2023. L’examen du texte au Parlement a débuté le 6 janvier dernier en commission des Affaires économiques (Coméco) puis le 12 janvier en première lecture à l’Assemblée nationale. Afin de présenter ce projet de loi et recueillir d’éventuelles remarques, la députée de la Drôme Célia de Lavergne a organisé un temps d’échanges, le 5 janvier en visioconférence. Y ont participé, entre autres, des responsables agricoles, des agriculteurs, des représentants du Département, de la DDT… « On espère avoir un accord avec le Sénat pour voter le texte très rapidement et avoir une lecture finale avant la levée de la session parlementaire, fin février », a expliqué la députée drômoise.

Création d’un régime universel

« Ce projet de loi a vocation à refonder un système à bout de souffle, illisible et injuste », a expliqué Célia de Lavergne en débutant la présentation des douze articles du texte.

« Ce projet de loi a vocation à refonder un système à bout de souffle, illisible et injuste », a expliqué Célia de Lavergne en débutant la présentation des douze articles du texte. L’ambition est de généraliser l’assurance multirisque climatique (seulement 13 % des agriculteurs sont aujourd’hui assurés, 18 % des surfaces) sans obligation mais par l’incitation, d’une part en amenant une baisse des coûts de l’assurance, d’autre part en la rendant accessible à toutes les filières agricoles. « Il s’agit de créer un régime universel tenant compte des spécificité de chaque filière agricole », a précisé la députée.

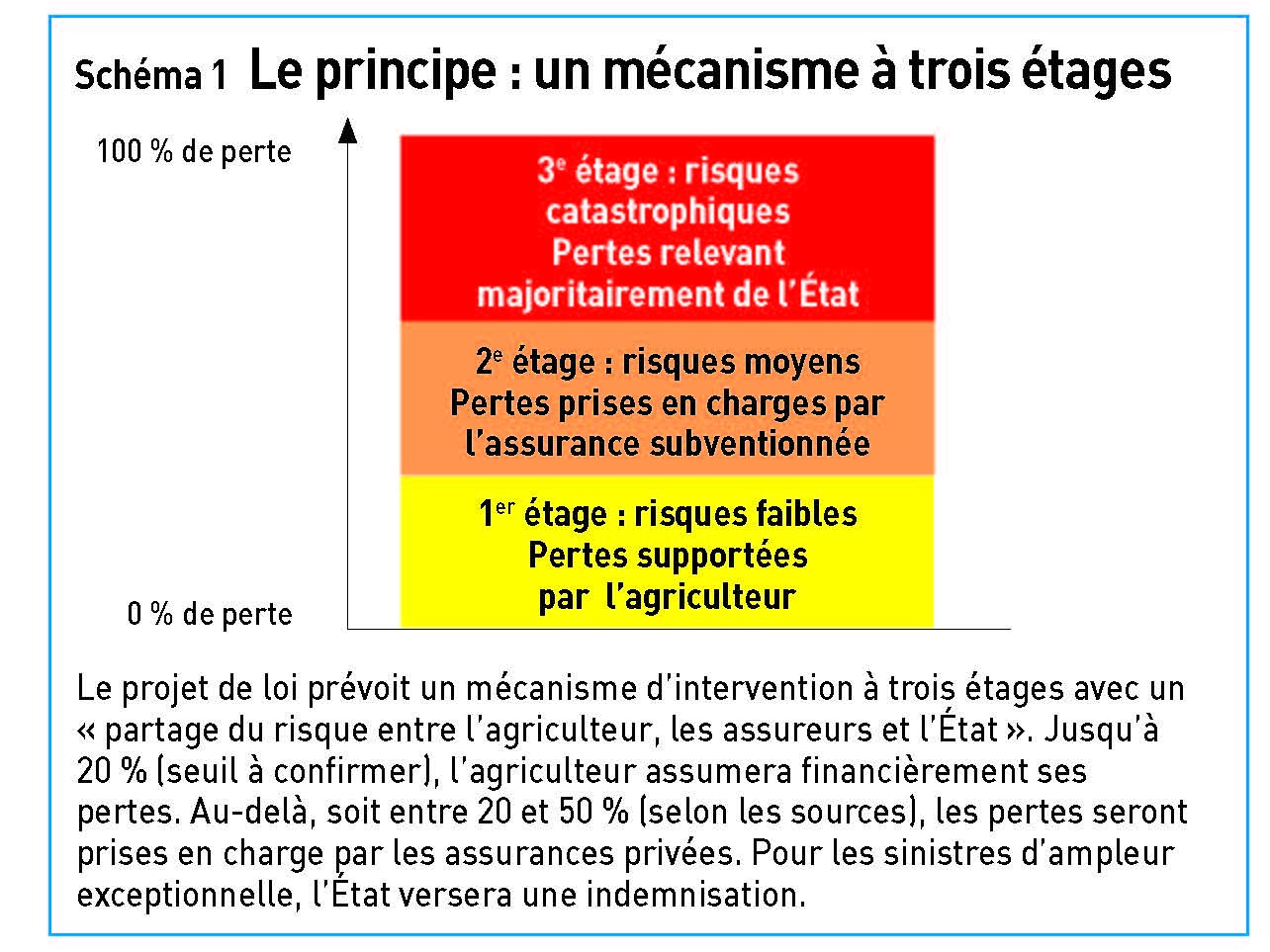

Le texte prévoit un mécanisme d’intervention à trois étages schéma 1 avec un « partage du risque entre l’agriculteur, les assureurs et l’État », a complété Célia de Lavergne. En cas de sinistre de faible intensité, le risque est supporté entièrement par l’agriculteur (étage 1). Pour des sinistres d’intensité moyenne, l’assurance multirisque subventionnée par l’Etat intervient (étage 2). Et en cas de sinistres dits « catastrophiques », l’État apportera une indemnisation dans le cadre de la solidarité nationale (étage 3).

Davantage de solidarité nationale pour les assurés

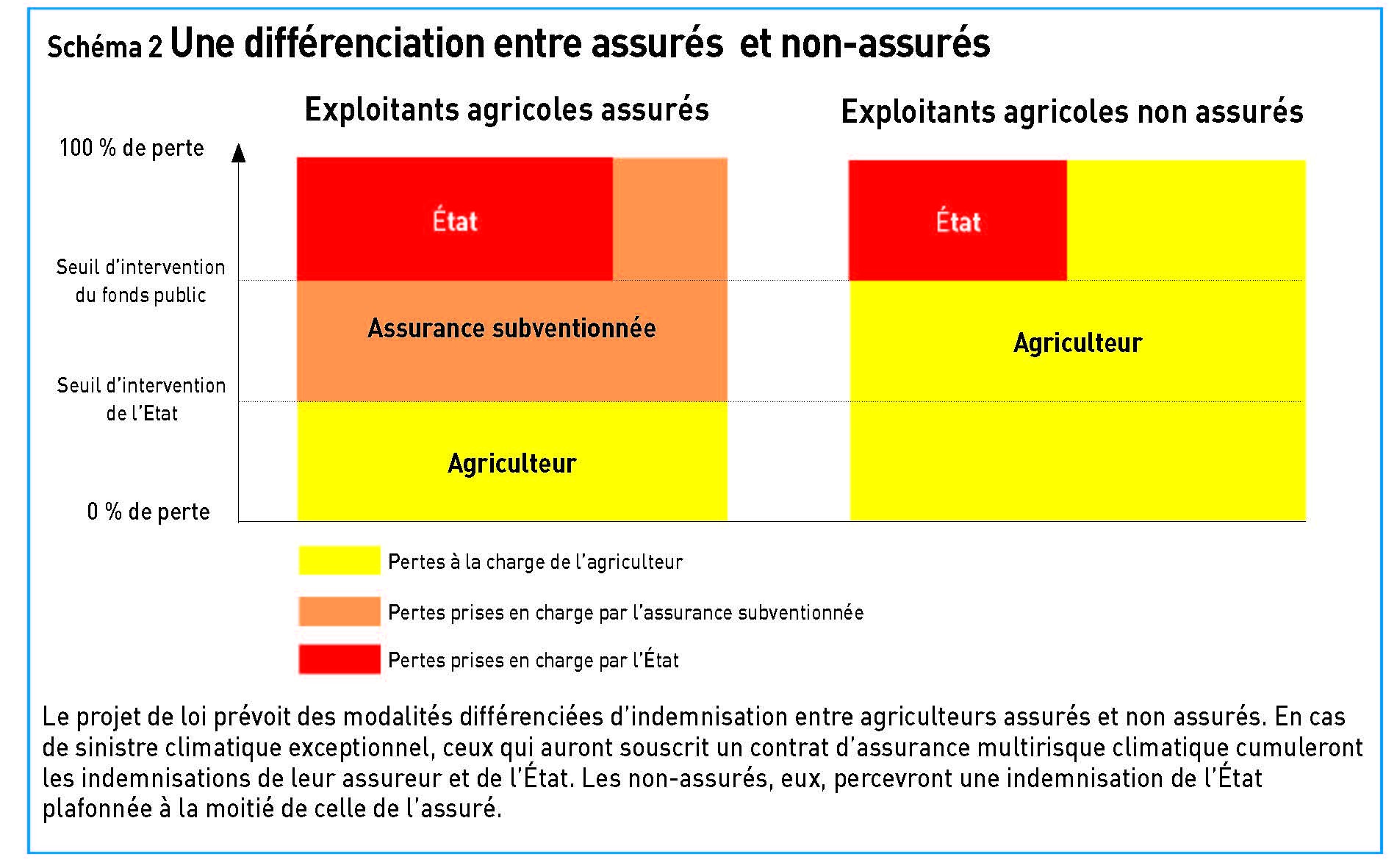

Assuré ou non, chaque exploitant agricole pourra se tourner vers un interlocuteur unique qui indemnisera les pertes si elles dépassent un certain seuil restant à fixer et pouvant varier en fonction de la nature des productions. De plus, pour les assurés, en cas de sinistres exceptionnel (étage 3) les indemnisations de l’État et de l’assureur se cumuleront. Mais « pour inciter à l'assurance, un non-assuré ne pourra pas percevoir plus de 50 % de l’indemnisation perçue par un assuré pour le même dommage », a précisé Célia de Lavergne schéma 2. Pour les risques modérés (pris en charge par les assureurs) et les risques catastrophiques (pris en charge par l’État), les seuils de déclenchement et de franchise seront définis par décrets et ordonnances, « après d’intenses discussions, en cours, entre assureurs et représentants des filières agricoles ».

Dans son article 2, le projet de loi aligne le taux maximum de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur le taux maximum de 70 % prévu par le droit européen, à compter du 1er janvier 2023. Ce même article prévoit un abaissement de 30 à 20 % du seuil de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention.

Christophe Ledoux

Schéma 1 : Le principe : un mécanisme à trois étages

Schéma 2 : Une différenciation entre assurés et non-assurés

Moyenne olympique, franchise, différenciation parcellaire...

Plusieurs agriculteurs ont exprimé des souhaits d’amélioration du projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

« C’est une réforme bien travaillée mais il reste un problème rédhibitoire, celui de la moyenne olympique des cinq dernières années, a estimé Régis Aubenas, arboriculteur à Châteauneuf-sur-Isère et président de Fruits Plus. C’est un point de blocage avec des sinistres climatiques qui s’enchaînent année après année dans la Drôme. On nous dit que cette moyenne est une obligation européenne pour toucher les fonds de la Pac. » La députée Célia de Lavergne a indiqué que cette moyenne ne sera pas dans le projet de loi. Cependant, au regard des règlements européens, « il faut que nous soyons force de proposition pour tenter d’assouplir ce critère », a-t-elle suggéré. Laurent Clut, arboriculteur à Châteauneuf-sur-Isère, propose d’éliminer du calcul de cette moyenne olympique les années de sinistres exceptionnels, comme 2019 (grêle) et 2021 (gel) dans la Drôme.

Romain Vallet, arboriculteur dans le Nord-Drôme, souhaiterait un dispositif permettant d’assurer à la parcelle. Célia de Lavergne s’est engagée à questionner le ministre de l’Agriculture sur la prise en compte, dans le futur système, d’une différenciation entre parcelles protégées et non protégées, « de manière à ce qu’il y ait une incitation à la protection en amont », a-t-elle précisé. De son côté, Laurent Clut a suggéré un dispositif d’assurance à l’espèce. Par ailleurs, il a soulevé la question des franchises. « 40 % c’est énorme. Il faudrait une franchise évolutive, par exemple moins élevée quand le sinistre arrive à la veille des récoltes ». Il a aussi évoqué les « trop longs délais de règlement » ainsi que « les problèmes d’expertise pour l’évaluation des frais non engagés ».

La représentante de la fédération départementale ovine (FDO) a fait part des difficultés d’évaluation des pertes sur prairies. Même remarque de la représentante de l’Ail de la Drôme. « On peut avoir des gelées en avril et ne constater les dégâts qu’en septembre. » « C’est un problème général de l’ensemble des productions légumières. Les dégâts d’un gel de printemps sur ail peuvent se constater lors de la période de conservation, l’hiver suivant », a rebondi Serge Guier, exploitant à Aouste-sur-Sye.

Sur les primes d’assurance, Laurent Clut estime que le niveau de subvention est réduit lorsqu’il y a obligation d’assurer la perte de qualité, subventionnée à seulement 40 %. N’ayant pas de réponse précise à ce stade, « le but du projet de loi est de mobiliser le maximum de ce que permet le règlement européen, à savoir 70 % », a toutefois répondu Célia de Lavergne.

C. L.

Julien Denormandie veut un pool de co-réassurance

Interrogés le 6 janvier par les députés de la Commission des affaires économiques sur la nature du groupement d’assureurs qui verra le jour dans le cadre de la réforme de la gestion des risques climatiques, le rapporteur du projet de loi, Frédéric Descrozaille, et le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, ont été on ne peut plus clairs sur l'intention du gouvernement. « Je vous rassure sur le fait que c’est un pool de co-réassurance : chaque assureur gardera sa liberté contractuelle, sa liberté de politique clients, sa marque », a déclaré Frédéric Descrozaille en répondant au député de la Marne Charles de Courson qui s’inquiétait de la préservation de la concurrence entre les assureurs. Autrement dit, avec ce pool, les assureurs mutualiseront leurs portefeuilles de risques qu'ils assureront à leur tour auprès de réassureurs. « D’un point de vue juridique, ce groupement (…) sera probablement un GIE », a complété Julien Denormandie. De plus, le ministre a confirmé souhaiter que l’adhésion des assureurs au pool soit obligatoire. « Le principe, c’est que tout assureur qui fera de la multirisque climatique (MRC) doit être membre de ce groupement, quelle que soit sa nationalité », a appuyé Julien Denormandie.