Priorité au revenu des éleveurs de volailles

Face à la crise d’influenza aviaire et à l’augmentation des coûts des matières premières, l’interprofession avicole d’Auvergne-Rhône-Alpes (Afivol) veut miser sur la solidarité au sein de la filière. Hélène Bombart, la nouvelle présidente, souhaite privilégier la rémunération des éleveurs.

Fin mai, lors de l’assemblée générale de l’Afivol, son président Gilles Lassus [qui a cédé par la même occasion sa place à l’éleveuse drômoise Hélène Bombar] a exprimé ses craintes pour la filière. La crise d’influenza aviaire de 2021 qui s’est amplifiée en 2022 risque de faire connaître à la filière régionale des problèmes d’approvisionnement en poussins et canetons. « Nous sommes très dépendants du Grand Ouest », a-t-il indiqué. De plus, les effets des tensions géopolitiques sur les marchés se traduisent par une augmentation des prix de l’énergie et de l’aliment qui fragilise la filière avicole. Gilles Lassus a insisté sur la nécessité de répartir la valeur ajoutée entre tous les maillons de la filière qui, selon lui, « doivent agir ensemble pour que nos produits soient achetés au juste prix. La situation demain sera sans doute moins favorable et nous devons veiller à pérenniser les outils de production, faute de quoi plus un bâtiment ne sortira de terre ».

Prendre en compte toutes les charges

Hélène Bombart, la nouvelle présidente de l’Afivol, a enfoncé le clou. « La rémunération des éleveurs restera mon cheval de bataille. Nous n’avons pas assez fait valoir nos demandes pour que tous nos coûts de production soient pris en compte. C’est un état d’esprit dans la filière qu’il faut changer », a-t-elle assuré. Pour elle, l’effort de solidarité qui va être nécessaire ne concernera pas les éleveurs. Elle plaide pour une analyse fine des charges afin de définir qui peut fournir des efforts au sein de la filière. En ce sens, elle souhaiterait que l’interprofession régionale puisse faire remonter à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires des données pour que des spécificités régionales et toutes les charges, y compris les plus petites qui se cumulent, soient prises en compte. « On verra que chez certains éleveurs, il n’y a pas de marge du tout », précise-t-elle. La perte de revenu des éleveurs a été l’un des points importants de la table ronde organisée lors de cette assemblée générale. Laurent Soileux, éleveur de canards de chair et de volailles label rouge dans l’Ain, a été clair : « En dix ans, nous n’avons rien obtenu en termes de revalorisation de nos charges, en dehors de l’aliment et des poussins. Nous avons puisé sur notre revenu et poussé l’amortissement de nos bâtiments jusqu’à dix-sept ans. En canard, il faudrait 5 % d’augmentation du prix à la production pour pérenniser nos entreprises sur dix ans. Sinon, on court à la catastrophe. Il faut secouer les opérateurs et les politiques qui doivent demander des comptes aux industriels qui ont été aidés ». Il a également proposé aux industriels que les éleveurs les accompagnent lors des négociations avec la grande distribution.

Faire face à une impasse

Michel Joux, président de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, présent à l’assemblée générale, s’est inquiété de la difficulté à attirer de jeunes éleveurs et à augmenter la productivité des exploitations, et a plaidé pour améliorer la mise en œuvre de la loi Egalim 2. « Elle devrait permettre de sacraliser la position des producteurs dans les négociations, une fois qu’un prix a été conclu avec le premier acheteur. Notre objectif est d’obtenir une transparence des marges pour tous les opérateurs. Nous ne visons pas un prix minimum, mais de la marge partout, et ce sera le consommateur qui paiera la différence. » Les représentants des industriels ont rappelé qu’ils avaient demandé une augmentation de 35 % à la grande distribution pour tenir compte de la hausse des prix des matières premières. « Seulement 25 % sont passés », a regretté Julien Ducros (LDC). Ils ont par ailleurs expliqué combien la crise d’influenza aviaire mettait leurs entreprises en difficulté. Les abattoirs manquent de matière et leur activité est sensiblement réduite. « Cela devrait durer jusqu’en septembre », a estimé Jean Luc-Alnet, directeur général de Bernard Royal Dauphiné. Philippe Juven, président du CNPO, l’interprofession des œufs, a rappelé que les conséquences de cette crise, provoquant des difficultés d’approvisionnement en poussins et futures pondeuses, concernaient également des zones non réglementées. « Nous demandons aux pouvoirs publics d’envisager aussi un soutien pour les élevages des zones épargnées par le virus H5N1. »

Louisette Gouverne

Étudier toutes les charges

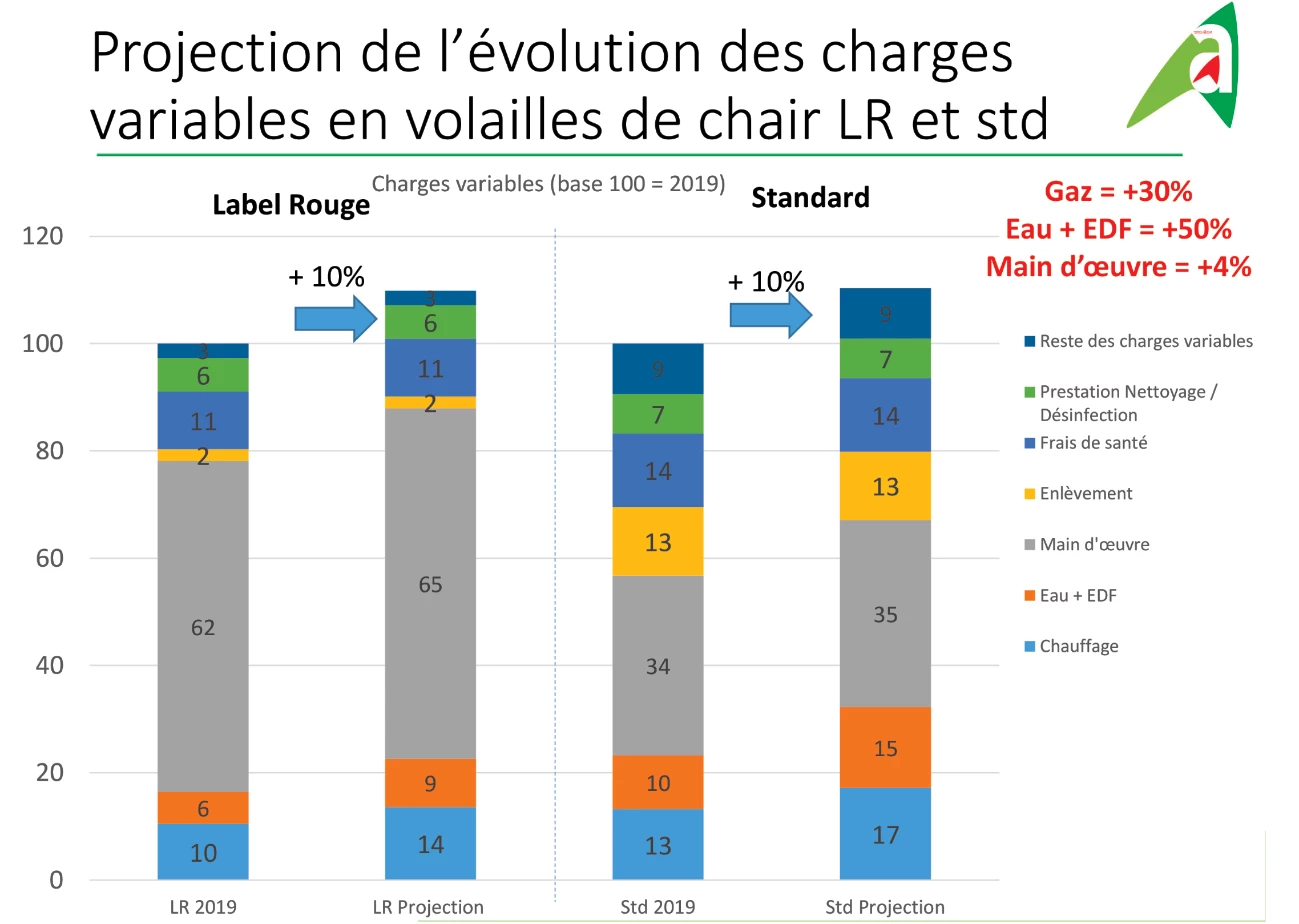

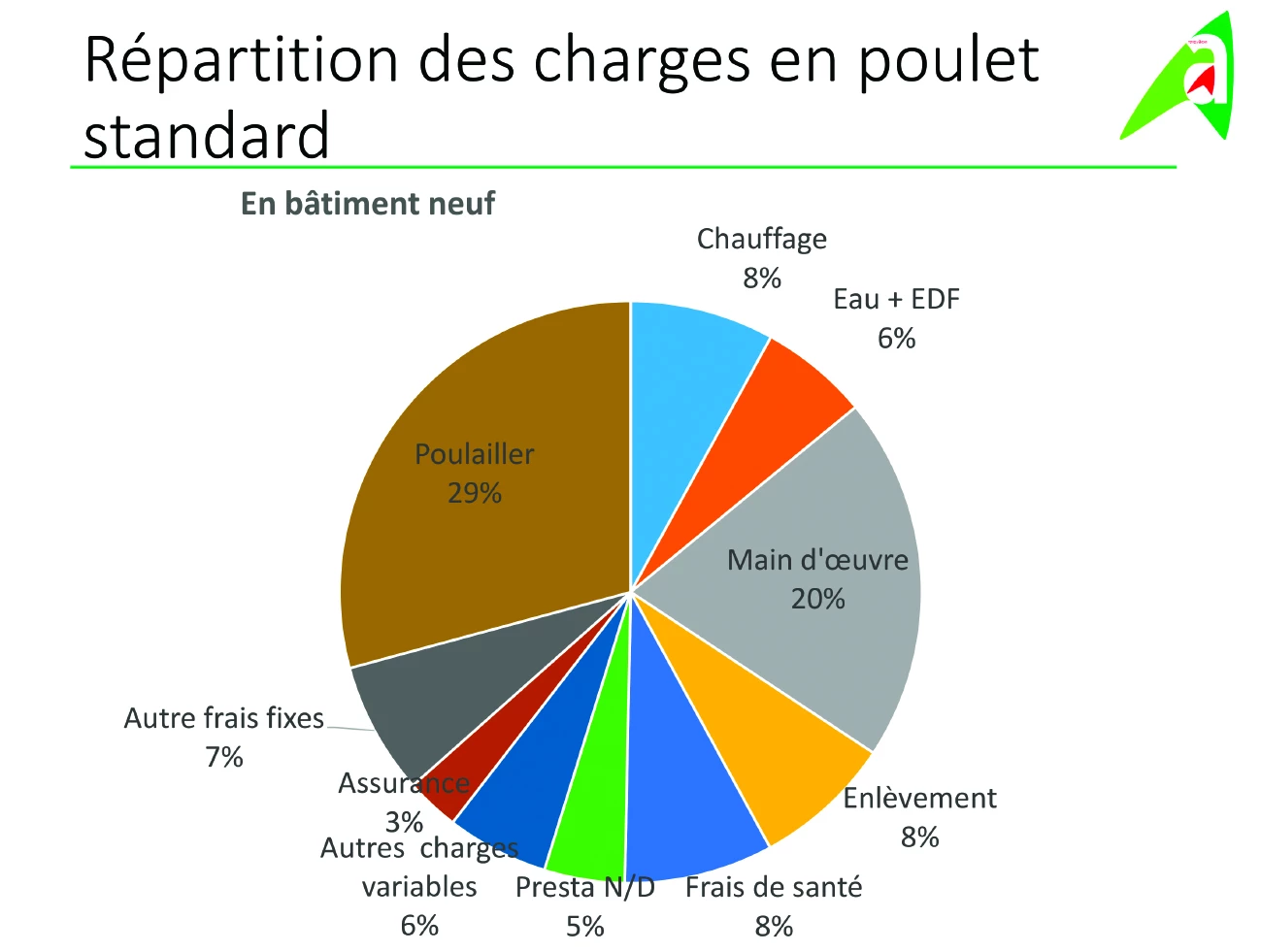

Pour que les élevages ne soient pas une variable d’ajustement dans les négociations avec la grande distribution, il apparaît indispensable de connaître leurs charges. Une étude a été réalisée par les chambres d’agriculture de l’Ain et de la Drôme.

En utilisant les résultats comptables d’exploitations en volailles de chair standard et label rouge, des données sur les charges ont été étudiées pour les années 2017 à 2020. Les résultats montrent des disparités en fonction des modes d’élevage. « Il faut garder en tête les moyennes, sans oublier toutefois des variabilités assez importantes, surtout pour les charges généralement oubliées comme la main-d’œuvre de l’exploitant, la mécanisation, le curage et la valorisation du fumier, et les petites charges administratives. On songe davantage à la variabilité pour les installations techniques, la taille des bâtiments, les modes de chauffage… Toutes les conditions des contrats, selon les groupements, font également une différence (cahier des charges, système de rémunération, prime bâtiment neuf ou prêt à taux zéro). Et, bien évidemment, l’âge du bâtiment, s’il est amorti ou pas, influe de façon importante sur le niveau de charges », précise François Gaudin, nouveau directeur de l’Afivol. Un bâtiment neuf représente une charge fixe de

3 €/m² et l’amortissement représente un tiers du total des charges. Cette étude met en évidence des charges très différentes entre les systèmes standards et le label du fait notamment du poids de la main-d’œuvre. Le rapport est de 1 à 3 (1 UTH pour 21 000 m2 en standard contre 7 000 m² en label rouge). L’objectif est maintenant d’étendre l’étude à l’Auvergne et à des élevages de pondeuses. Les éleveurs volontaires seront les bienvenus.

Le plan ambition filière avicole

Prévu sur trois ans (2018-2020), le plan ambition filière avicole a été prolongé jusqu’en 2022. Sa gestion est confiée à l’Afivol qui en assure l’animation. Le montant total des crédits régionaux sur la période s’élève à 6,22 millions d’euros (M€), dont 3,8 M€ pour la rénovation du parc volailles standard et 200 000 € pour la rénovation des bâtiments de volailles de chair sous signes de qualité officiels, un poste majeur destiné à renforcer la compétitivité des exploitations et entreprises de la filière. Autres actions notables : le développement de la filière poulet du Bourbonnais (1,2 M€) et les investissements destinés aux couvoirs avec 375 000 €. L’axe 2 du plan prévoit une enveloppe de 250 000 € destinée à l’accompagnement des éleveurs pour transformer leur bâtiment cage en bâtiment alternatif et les projets de création. Une autre enveloppe de 125 000 € permettra l’acquisition et le traitement de données technico-économiques sur les charges des élevages. Enfin, le troisième objectif de ce plan concerne la communication et la promotion des productions avicoles régionales notamment celles sous signe de qualité (800 000 €).