Des romarins au service des pommiers contre le puceron cendré

Associer pommiers et romarins pour mieux réguler le développement des ravageurs dans les vergers, cette stratégie de bio-régulation a été étudiée par l’Inrae1 de Gotheron à Saint-Marcel-lès-Valence dans la Drôme.

La présence de plantes aromatiques dans les vergers peut-elle interagir dans la régulation des ravageurs ? Différentes études ont démontré que ces plantes peuvent avoir un effet direct, via les composés organiques volatiles émis qui agiraient sur le comportement ou la reproduction des ravageurs (travaux de recherche de l’université d’Avignon), ou indirect en favorisant les auxiliaires grâce à l’habitat, aux ressources florales… Mais peut-on reproduire ces effets dans un verger et comment implanter l’espèce aromatique pour qu’elle puisse jouer son rôle de bio-régulateur ? Ces questions ont été étudiées par l’Inrae de Gotheron au travers d’un dispositif expérimental associant romarins et pommiers. L’effet de cette association sur le puceron cendré était au cœur de ce programme de recherche dont les premiers résultats ont été présentés lors du salon Tech&Bio2.

Romarins sur le rang et l’inter-rang

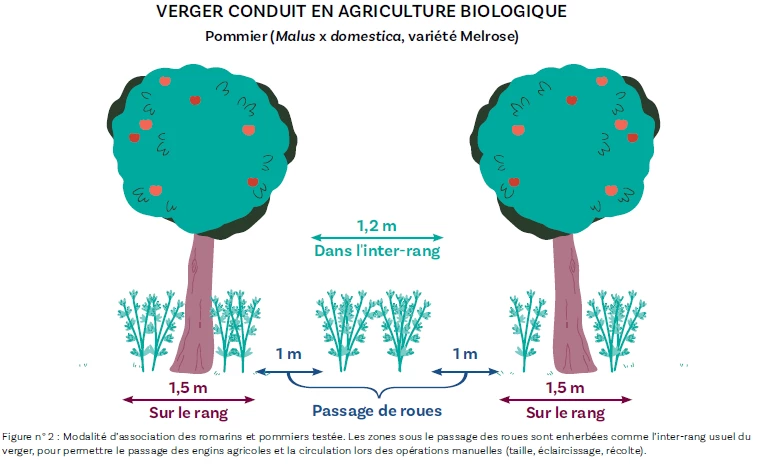

« Les romarins ont été implantés en 2016 dans quatre placettes d’un verger en agriculture biologique planté en 2005 (variété Melrose) et comparées à des placettes conduites selon les pratiques usuelles, avec enherbement », décrit Sylvaine Simon, directrice adjointe du site. Le romarin a été planté sur les rangs de pommiers et sur l’inter-rang avec une densité de 2,5 à 3,5 plants/m² (voir schéma ci-dessous), tout en conservant des bandes enherbées pour la circulation des engins ou les opérations manuelles.

Cinq variétés différentes ont été fournies par l’Iteipmai3 pour balayer un large spectre de composés organiques volatiles. Les deux premières années ont permis de vérifier les interactions entre romarins et pommiers. « Aucune concurrence vis-à-vis du pommier (vigueur, rendement) n’a été relevée dans ce verger âgé de douze ans à la plantation des romarins », confirme Sylvaine Simon. Du côté des romarins, un taux de mortalité plus élevé a été constaté sur le rang, certainement lié à des conditions de cultures moins appropriées (ombre notamment).

Des auxiliaires plus nombreux

Les premières observations sur le puceron cendré ont démarré en 2019, ceci afin de laisser au romarin le temps d’atteindre sa pleine capacité en phénols. Les résultats obtenus en 2019 et 2020 confirment qu’au printemps, le puceron cendré est moins présent sur les placettes avec romarins que sur celles servant de témoins. La différence est jugée « significative » à plusieurs dates (entre fin mai et début juin). En parallèle, l’Inrae a constaté que les auxiliaires étaient plus abondants sur les placettes plantées de romarins, avec notamment des effectifs plus élevés de larves de syrphes. Une abondance qui pourrait notamment être liée à la floraison précoce du romarin. Sylvaine Simon indique cependant qu’il est difficile de distinguer la part de « l’effet répulsif pur du romarin » sur la diminution des populations de pucerons cendrés de celle liée à la prédation par une population d’auxiliaires plus abondante.

Ces travaux confirment cependant l’intérêt d’une implantation de plantes aromatiques dites « de service » dans les vergers. Les recherches devront être poursuivies pour déterminer les espèces et variétés les plus adaptées pour jouer ce rôle de bio-régulateur. L’organisation spatiale des vergers devra également être étudiée. Il s’agira à la fois de permettre une implantation suffisamment dense de plantes aromatiques pour obtenir l’effet recherché, d’offrir à ces plantes des conditions de développement satisfaisantes, tout en ne compliquant pas les opérations culturales (mécanisées ou manuelles). Enfin une approche économique mérite d’être réalisée, associant ou non une valorisation de la plante de service et prenant en compte son coût d’implantation.

Sophie Sabot, d’après les publications de S. Simon et T. Dardouri.

1 Inrae : institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

2 A Bourg-lès-Valence en septembre dernier.

3 Iteipmai : institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et aromatiques.

Le dispositif epérimental

Ppam : leurs effets sur vignes et vergers étudiés

Différents programmes de recherche planchent par ailleurs sur les services écosystémiques que peuvent apporter les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (Ppam) dans les itinéraires de culture en viticulture, arboriculture et maraîchage. Ainsi, le projet Vitipam, piloté par l’institut français de la vigne et du vin (IFV), vise à associer deux cultures dont la proximité tiendrait lieu de bénéfice naturel, tout en permettant d’optimiser les interventions au champ d’un viticulteur et d’un producteur de Ppam. Le projet exploratoire Alto, piloté par l’Inrae, a pour but de développer sur trois sites expérimentaux des systèmes de production de fruits très bas intrants voire zéro pesticide, en diversifiant les espèces fruitières et les plantes associées. Enfin, le projet Repulse du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) étudie notamment l’utilisation de plantes émettant des odeurs répulsives ou dissuasives pour des ravageurs tels que les thrips, les pucerons, les mouches…