Dans les pas de Marcel Pagnol en Provence

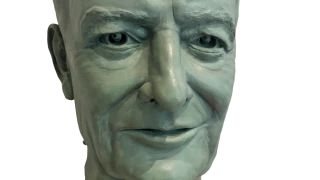

Il est, avec Jean Giono, l’un des écrivains les plus célèbres de Provence. Né il y a 130 ans à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Marcel Pagnol est l’éternel enfant de ce pays aussi fougueux que le mistral qui le traverse. Nous avons poussé la porte de la maison qui l’a vu naître.

«Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants. » S’il ne fallait retenir qu’une citation de Marcel Pagnol, écrivain et cinéaste incontournable du XXe siècle, ce serait sans aucun doute celle-ci. Elle résume à merveille l’esprit de l’auteur, invitant à savourer les délices des petits riens, dont le souvenir réchauffera les âmes tristes par gros temps. L’enfant éternel du pays de Provence est donc né il y a 130 ans à Aubagne, au cœur des Bouches-du-Rhône. Si aujourd’hui sa maison natale située au 16 du Cours Barthélemy se visite, elle ne constitue qu’une étape du pèlerinage « pagnolesque » en Provence. La première, celle des origines.

Les ombres d’Augustine et de Joseph

On retrouve, au rez-de-chaussée de cet immeuble reconstitué, ce que fut le foyer du petit Marcel, à l’époque situé à l’étage. « La salle à manger, la chambre attendrissante avec le berceau, la cuisine où Augustine s’affairait avec bonheur pour la petite famille… Ses premiers bâtons, ébauche enfantine de ses œuvres futures, il les a tracés sur la table de la salle à manger pendant que Joseph corrigeait les copies de ses élèves et qu’Augustine cousait les vêtements de ses hommes sous la lumière dorée de l’abat-jour de la belle suspension. Par-delà les années, ces pièces sont habitées par leur présence qui est presque palpable et ils nous accueillent doucement aujourd’hui », indiquait en juin 2003, Jacqueline Pagnol, épouse et muse de l’écrivain lors de l’inauguration du musée*. Un musée où trône en majesté l’arbre généalogique, dont les noms sont devenus les personnages principaux des célèbres « Souvenirs d’enfance » de Pagnol déclinés en quatre opus autobiographiques : « La Gloire de mon père », « Le Château de ma mère », « Le Temps des secrets » et « Le Temps des amours ».

À l’assaut du Garlaban

Si Aubagne reste le passage obligé pour découvrir l’univers de l’auteur, cinéaste et académicien, qui a légué au cinéma français la plus célèbre de ses trilogies « Marius » (1931), « Fanny » (1932) et « César » (1936) ; il faut s’extraire de la ville et arpenter les collines alentour pour marcher dans les pas de Marcel. Direction le célèbre massif du Garlaban. Culminant à 731 mètres, il surplombe la ville et la plaine d’Aubagne et s’étend sur environ 8 000 hectares. On y trouve de nombreuses collines et grottes, dont la grotte du Vieux Mounoï, plus connue sous le nom de grotte de Manon des sources. Les lieux sont idéaux pour faire de la randonnée, du VTT, de l’escalade ou du trail à travers la garrigue et pour observer une faune et une flore locales typiques, comprenant des espèces endémiques et rares. Dans ce paysage de calcaire, Marcel Pagnol a tourné plusieurs films (voir par ailleurs), dont « Angèle » en 1934, « Regain » en 1937, « La Fille du puisatier » en 1940, et « Manon des sources » en 1954. Dans « La Gloire de mon père », il écrit : « Garlaban, c’est une énorme tour de roches bleues, plantée au bord du Plan de l’Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l’Huveaune ».

De la Bastide Neuve au Château de la Buzine

En redescendant, à la périphérie de Marseille et d’Aubagne, il faut sortir du village de La Treille pour découvrir la Bastide Neuve. Dans « La Gloire de mon père », elle est décrite comme « une villa dans la colline, juste au bord d’un désert de garrigue qui va d’Aubagne jusqu’à Aix. (...) La maison s’appelait La Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C’était une ancienne ferme en ruine, restaurée trente ans plus tôt par un monsieur de la ville ». Toujours dans ce livre, Marcel Pagnol écrit que son père déclare : « Voilà la Bastide Neuve. Voilà l’asile des vacances ». Ce à quoi Marcel répond : « Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. (...) Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour ». Enfin, difficile d’achever son périple dans les pas de Pagnol sans passer par le Château de la Buzine, à Marseille, ce fameux château situé justement sur le chemin qu’empruntait la famille Pagnol pour rejoindre la Bastide Neuve. Construit en 1867, c’est donc celui qui a inspiré « Le Château de ma mère ». L’écrivain le rachètera d’ailleurs en 1941 avec l’ambition d’en faire une « Cité du Cinéma ».

La demeure sera occupée dès l’année suivante par les Allemands, avant d’abriter l’armée française, une infirmerie militaire, ou encore des réfugiés. Marcel Pagnol finira par vendre les lieux, devenus insalubres, en 1973. Le nouvel acquéreur, un promoteur, construit de nombreuses villas dans le parc du domaine, tandis que le château est laissé à l’abandon. La ville de Marseille rachètera finalement le château, puis le fera inscrire à l’inventaire des monuments historiques en 1997. Depuis 2010, il accueille la « Maison des Cinématographies de la Méditerranée » et se visite.

Sophie Chatenet

*À découvrir aussi à Aubagne, « Le Petit Monde de Marcel Pagnol », un univers de 200 santons signés par les plus grands artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en hommage à sa création littéraire et cinématographique.

Un auteur est né avec le cinéma

« Le cinéma et moi sommes nés le même jour, au même endroit » a répété de multiples fois Marcel Pagnol. Et le gamin d’Aubagne disait vrai. L’artiste a poussé son premier cri le 28 février 1895 au moment même où, à La Ciotat, à une quinzaine de kilomètres de là, le jeune ingénieur lyonnais Louis Lumière projetait pour la première fois sur un écran des photos animées. Cette concordance des événements ne pouvait que donner envie au jeune Pagnol de s’emparer de ce nouvel outil révolutionnaire. D’abord écrivain et dramaturge, Pagnol met au service du septième art ses qualités déjà applaudies au théâtre, s’appropriant pleinement cette nouvelle technologie, qu’il apprend à maîtriser sur les tournages de Marius (Alexander Korda, 1931) et Fanny (Marc Allégret, 1932).

Le dramaturge se montre également à l’aise côté industrie, où son passé de professeur d’anglais s’avère fondamental dans sa relation avec la Paramount Pictures qui vient de s’installer à Paris. À cette occasion, Pagnol fait preuve d’un grand sens entrepreneurial et, s’il accepte que sa pièce – un triomphe – soit adaptée au cinéma par la société de production américaine, il n’en cède pas les droits, imposant une rémunération au pourcentage et obtenant que les acteurs du film soient les mêmes qu’au théâtre. À l’instar de Chaplin, Pagnol gagne aussitôt une totale indépendance, devenant non seulement réalisateur et producteur, mais aussi distributeur et propriétaire de quelques salles marseillaises.

S. C.