« C’est impensable de prendre de tels revers »

Le projet d’une nouvelle grille de rémunération a été longuement discuté lors de l’assemblée générale du syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de Rhône-Alpes, jeudi 20 février.

Sur 301 producteurs adhérents en 2024 au Syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de Rhône-Alpes (SPSMS), seulement quatorze d’entre eux étaient à son assemblée générale à Beaumont-lès-Valence, jeudi 20 février. « S’il n’y a pas assez de monde, c’est que tout va bien… Ou trop mal », a lâché avec amertume Stéphane Desrieux, président du syndicat. Après l’année catastrophique de 2022, une hausse du rendement en 2023, les semenciers de maïs et sorgho augmentent de nouveau leur rendement en 2024. Toutefois, ils continuent de voir leur rémunération dégringoler…

« Transparence et vérités »

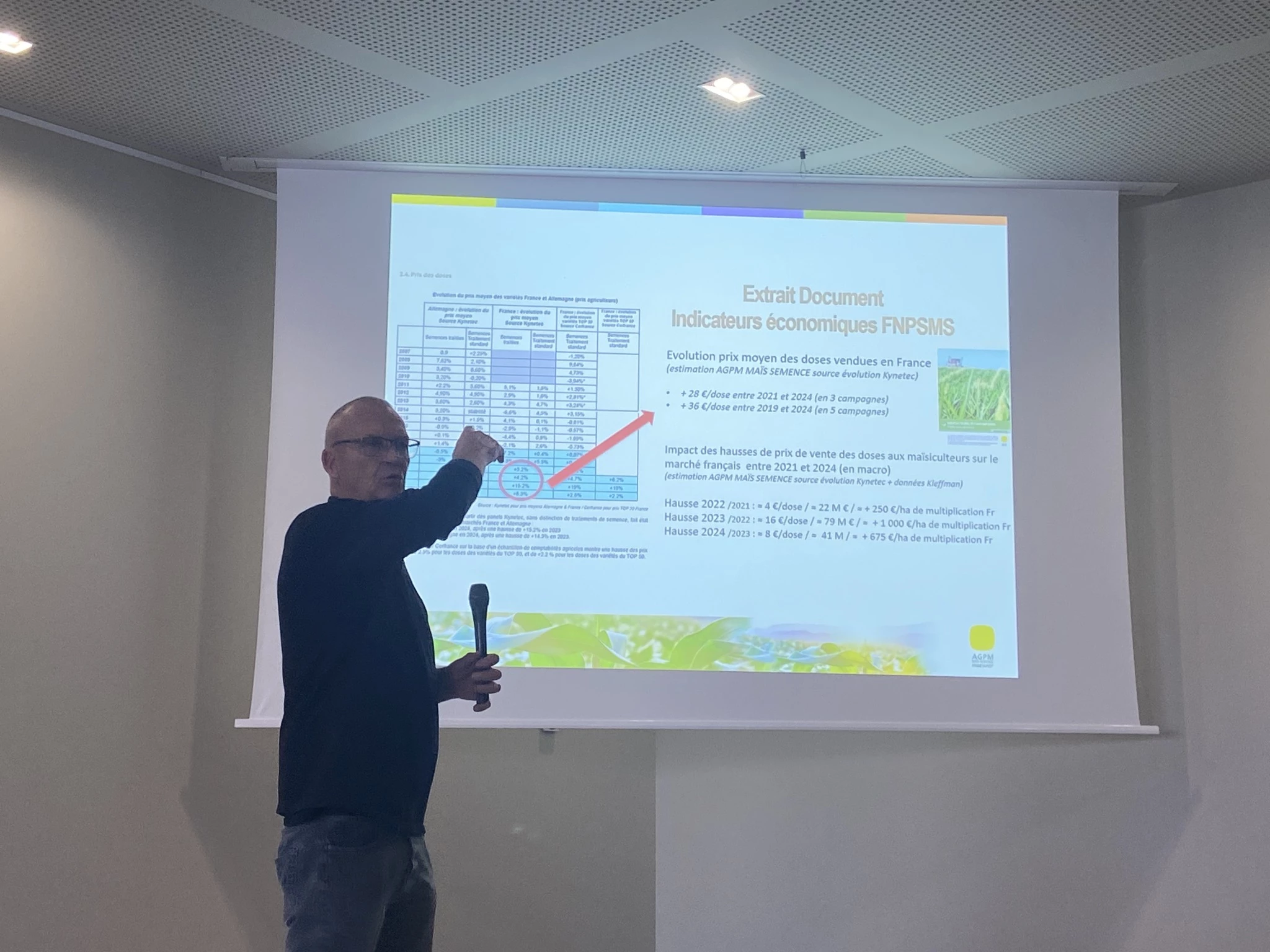

Le président du SPSMS Rhône-Alpes a souhaité « casser les idées » reçues et « redonner de la fierté » aux adhérents dans un « instant de transparence et de vérités ». Appuyé de graphiques, il a balayé quelques préjugés sur les coûts de production et la baisse de surfaces en comparaison à d’autres régions. Objectif : donner des arguments aux producteurs pour étayer leurs négociations avec les coopératives. Stéphane Desrieux pointe du doigt « l’enquête de l’observatoire interprofessionnel qui place le coût de l’irrigation dans les charges des structures » : « un retour de bâton du meilleur de nos atouts qu’est l’eau ».

Stéphane Desrieux a aussi exposé l’évolution du produit brut fertile et la rémunération des producteurs semenciers. « Une fois que nous avons la marge nette, que nous avons été payés au Smic, que reste-t-il comme rentabilité avec nos commodités actuelles ? Comment maitriser et prendre en compte les coûts de production ? Depuis 2008, si on avait calé en prix plancher les coûts du maïs grain, il n’y aurait pas ces problèmes. »

Boycotter les imports

En 2003, la moyenne du produit brut fertile atteint en moyenne 6 262 € net. La marge nette est négative à -183 €. « On a quand même pas un métier facile dans la semence et pourtant on est payés au Smic », déplore le président en appelant les « sous-traitants et les représentants des entreprises » à agir. Le président du syndicat et ses salariés ont aussi présenté la part des importations françaises. Les exportations ukrainiennes sont passées de zéro tonne en 2019-2020 à 14 000 tonnes en 2023-2024. Ainsi, sur cette période, les importations françaises tous pays confondus atteignent 46 000 tonnes de semences. Ce qui explique en partie le stock actuel selon Stéphane Desrieux. 2025 pourrait de nouveau ouvrir à une nouvelle baisse de la demande de semences françaises.

« On était à 110 % en productivité en 2023 et pourtant, nous avions fait une baisse de 150 € de produit brut hectare », précise Stéphane Desrieux. ©ME-AD26

Cette situation aurait été rendue possible depuis 2020 et l’obtention de l'équivalence* des semences ukrainiennes pour entrer sur les marchés européens. Ainsi, à l’automne 2024, l’AGPM a demandé l’activation d’une clause de sauvegarde face à l’explosion des importations ukrainiennes. « Les clauses de sauvegarde doivent intégrer les céréales, être automatisées et prendre en compte les volumes d’importations d’avant-guerre qui ont été multipliés jusqu’à 20 entre 2021 et 2023 », ont expliqué, dans un communiqué de presse du 14 février Éric Thirouin et Franck Laborde, présidents de l’AGPB et de l’AGPM. Ainsi, le syndicat de la région s’allie sur cette volonté de « boycotter les imports » et de « privilégier les doses françaises ». À l’heure actuelle, la nouvelle grille de rémunération, pour 2025, n’est pas appliquée par les entreprises et coopératives de semences. Un autre adhérent monte au créneau et fait référence à la restructuration de Top semence, le plus gros opérateur de la région. « Que doit-on faire ? Doit-on semer en 2025 ?, demande-t-il avec désespoir. J’ai deux jeunes sur l’exploitation, que vont-ils devenir ? » Stéphane Desrieux appelle les semenciers à se mobiliser et s’investir pour l’avenir de leur activité. « C’est impensable de prendre de tels revers », déplore-t-il.

* Une équivalence accordée à certains pays non-membres de l'Union européenne en ce qui concerne les inspections sur pied et la production de semences de certaines espèces.

Morgane Eymin

Un groupe de travail sur la rémunération

Depuis juin 2024, l’interprofession travaille à remettre à plat la rémunération des producteurs en renégociant l’actuelle grille créée en 2008. Objectif : « que les nouveaux accords en lien avec la loi Égalim tiennent compte des coûts de production ». Depuis décembre 2024, des travaux locaux élaborent cette nouvelle grille prévue pour 2025.

« On arrive à tenir, à gérer, à être dans la cou

évolue (de 37,3 à 37,8 q/ha) et le bio grimpe (de 20,5 à 26,2 q/ha). Enfin, le rendement en sorgho progresse aussi passant de 13 à 18 q/ha entre 2023 et 2024. Les producteurs ont maintenu leur rendement malgré la diminution des surfaces. Entre 2023 et 2024, le syndicat subit une perte de 29 % des emblavements contre 23 % à l’échelle nationale. Bien que les performances techniques soient meilleures en Rhône-Alpes qu’en France, les accords contractuels locaux de maïs ont de nouveau réduit les prix plancher et plafond.

Ainsi, de 190 à 255 € par tonne en 2023 pour un rendement de 13,5 à 14,5 tonnes par hectare, le prix plancher passe de 170 € à 190 € par tonne en 2024. « On était à 110 % en productivité en 2023 et pourtant, nous avions fait une baisse de 150 € de produit brut hectare », précise Stéphane Desrieux. Un constat alarmant qui crispe les relations entre les producteurs et les coopératives locales.

Nouveauté en 2024, pour aider à l’embauche de main-d’œuvre, le syndicat a mis en avant la plateforme Job’semences maïs. Après une opération de maintenance qui devrait s’achever en mars, les producteurs pourront publier des offres d’emploi. Le SPSMS travaille aussi sur des améliorations techniques : sur l’irrigation avec les douze stations équipées de sondes tensiométriques et capacitives, l’outil Arvalis pour gérer son irrigation et son réseau d’épidémiosurveillance.

M.E.