Castor : un possible allié des agriculteurs...

Espèce protégée à l’échelle de la France depuis 1968, le castor recolonise peu à peu les cours d’eau français. Mais sa cohabitation avec le monde agricole n’est pas toujours sereine. Entre dégâts et bénéfices avérés de sa présence, un nouvel équilibre est à trouver.

Arbres écorcés voire sectionnés… Sur les berges de la rivière Ardèche à Aubenas, plusieurs arboriculteurs ne voient pas d’un bon œil le voisinage avec les castors. En mars dernier, ils témoignaient auprès de France Bleu des dégâts causés par ces rongeurs semi-aquatiques sur des vergers de pommiers, pêchers et cerisiers. Au même moment, dans la Meuse, des agriculteurs relataient auprès de France 3 les difficultés rencontrées sur leurs exploitations depuis l’arrivée des castors il y a quelques années. Au milieu des blés, sur une parcelle totalement noyée, un céréalier de Sivry-sur-Meuse pointait du doigt les barrages érigés par les castors qui, selon lui, ont empêché un écoulement normal des eaux et provoqué des inondations suite aux fortes pluies de l’hiver dernier.

Pas d’indemnisation des dégâts

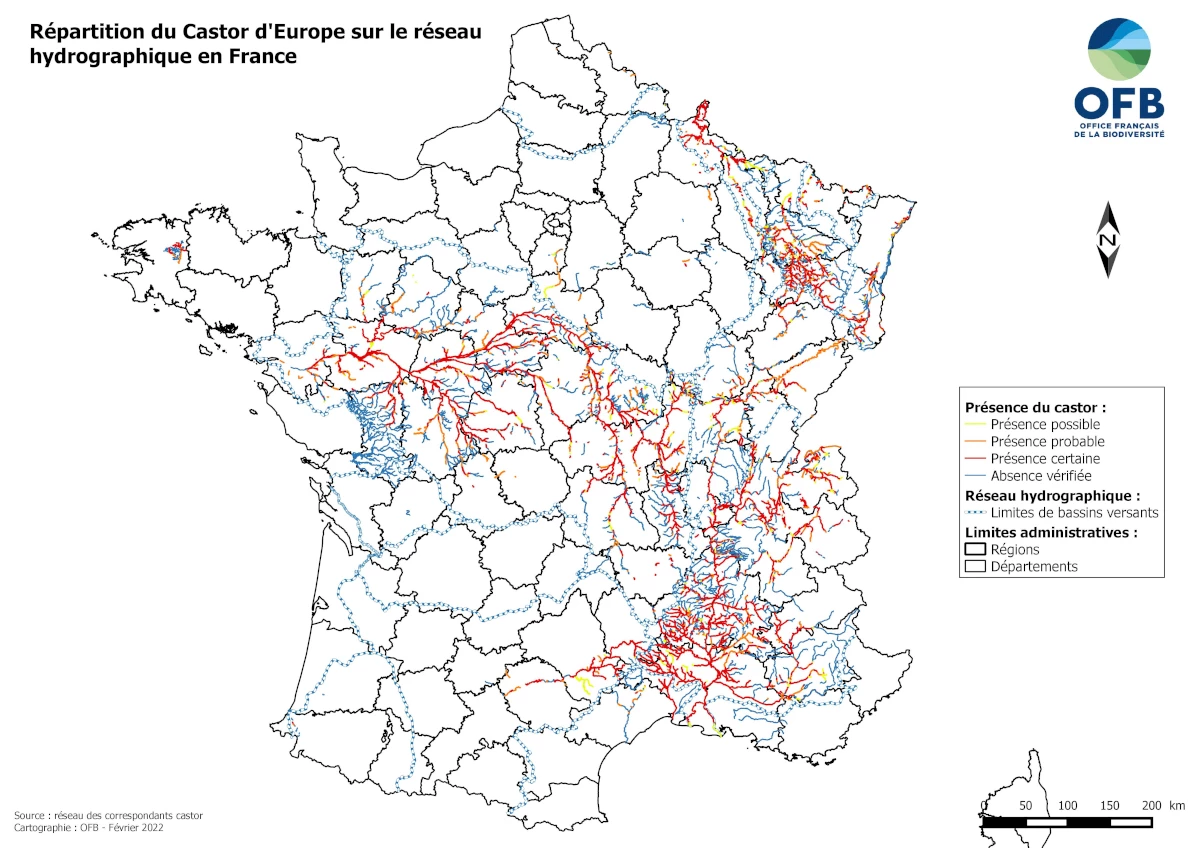

Depuis 1987, en France, l’évolution de l’aire de répartition du castor est scrutée de près. Le réseau castor, coordonné par l’office français de la biodiversité (OFB), met notamment à jour une carte de la répartition de ce mammifère semi-aquatique sur le réseau hydrographique en France. L’animal est déjà très bien implanté dans le quart sud-est, notamment en Drôme. Sur sa page internet dédiée aux professionnels de la biodiversité, l’OFB ne cache pas que la présence du castor sur un territoire peut être à l’origine de dégâts. « Des dégâts directs par coupe d’arbres ou indirect par les effets de ses constructions, barrages et terriers qui peuvent entraîner des inondations de parcelles agricoles ou des effondrements de berges », précise l’office1. Mais, au grand dam des agriculteurs, l’OFB rappelle aussi qu’il n’existe pas de système d’indemnisation des dommages causés, ni de financement des solutions préconisées, qu’il s’agisse de protection des arbres et cultures (manchon, grillage, clôture électrique…), de système « anti-remontée » à installer sur les cours d’eau pour protéger une zone, d’installation de contrôle du niveau d’eau (siphon à travers le barrage)…

L’office met également les points sur les i : « C’est la cohabitation pérenne qui est recherchée ». Il faut donc vivre avec le castor qui poursuit sa (re-)colonisation du territoire.

« Il a créé une zone d’hyper-abondance »

On l’aura compris, côté agriculture cette cohabitation ne fait pas l’unanimité. Pourtant, certains exploitants voient dans le retour du castor une opportunité. Au Gaec de Montlahuc2, à Bellegarde-en-Diois, on le considère même comme « un allié » face au réchauffement climatique. Marc-Antoine Forconi, l’un des six associés du Gaec, raconte qu’il y a trois ans, le castor s’est installé sur une prairie de l’exploitation. Sur un tout petit ruisseau en montagne sèche, l’animal y a transformé petit à petit son milieu de vie en zone humide. « Nos voisins agriculteurs ne comprennent pas que sur cette parcelle de 5 000 m² nous acceptions de perdre 2 000 m² qui sont devenus le territoire des castors. Nous n’y pouvons rien de toute façon, le castor est une espèce protégée. Mais surtout, les 3 000 m² restants sont beaucoup plus productifs et diversifiés. Le castor a finalement créé une zone d’hyper-abondance », décrit l’agriculteur. Pour Marc-Antoine Forconi, accueillir le castor, c’est même gagner du temps dans le processus d’hydrologie régénérative dans lequel le Gaec s’est engagé. « Le principe, notamment, est de créer à la charrue des baissières [petits canaux en courbe de niveaux qui récupèrent les eaux de pluie ruisselant le long de la pente, afin de permettre à ces eaux de s’infiltrer lentement dans le sol, ndlr]. Finalement, avec le castor, la nature bosse pour nous et sans utiliser de pétrole », argumente l’associé du Gaec. En « trognant » les arbres, l’animal permettrait aussi de stimuler les dynamiques mycorhiziennes, qui contribuent à diffuser l’eau des ruisseaux plus loin dans les parcelles. « Il crée et étend des milieux endomycorhiziens (celui des feuillus humides) qui progressent ainsi vers les hauteurs et font reculer le milieu des résineux (ectomycorhizien) », explique le Gaec de Montlahuc sur son site internet. Une aubaine donc si l’on considère que les résineux sont des arbres très inflammables qui favorisent l’extension des incendies.

Solution face au changement climatique

À l’échelle mondiale, cette « collaboration » avec les castors est identifiée dans le rapport du GIEC3 de 2022 comme l’une des solutions face au réchauffement climatique. Deux chercheurs, Chris Jordan et Emily Fairfax, défendent cette hypothèse. Dans un article scientifique publié le 28 avril 2022, ils détaillent la nécessité de s’appuyer sur les castors pour restaurer les cours d’eau et améliorer la résilience face au changement climatique. Selon eux, « les plaines alluviales gérées par les castors sont des hauts lieux de la biodiversité (...) Les étangs et les zones humides des castors servent de puits de carbone, de centres de traitement de l'azote [nitrates, ndlr] et du phosphore [phosphates, ndlr], de réservoirs pour le stockage et le refroidissement de l'eau, et de sites d'atténuation des effets des sécheresses et des inondations. Il est donc impératif de favoriser les zones dominées par les castors pour les nombreux services qu'elles rendent. » Et de signaler : « Tous les cours d'eau ne seront pas de bons candidats à la restauration par les castors mais nous avons les outils pour savoir lesquels le sont. Utilisons-les. » Aux États-Unis, l’état de Californie vient de consacrer des millions de dollars à la réintroduction du castor avec l’espoir que celui-ci recrée des zones humides pour ralentir la progression des feux de forêts. La chercheuse Emily Fairfax a d’ailleurs participé à la création d’un outil baptisé EEAGER4, destiné à reconnaître par images aériennes et satellitaires la présence des castors et leur impact sur la restauration des écosystèmes. EEAGER est actuellement testé en Californie.

Favoriser l’infiltration d’eau dans les sols

En Angleterre, d’autres études ont également montré que la réintroduction du castor peut avoir un effet bénéfique en atténuant les inondations, leurs barrages réduisant les débits et diminuant la puissance des courants.

En France, l’OFB rappelle dans un document de présentation du castor d’Europe, que l’espèce est utile, notamment parce que les bassins résultant de ses barrages peuvent réduire l’érosion et retenir les sédiments qui absorbent et filtrent les polluants. « Dans certains cas, les retenues d’eau créées par le castor limitent la baisse des niveaux des petits cours d’eau en période de sécheresse et favorisent l’infiltration dans le sol », indique également l’OFB.

On l’aura compris, les bénéfices de la présence du castor, que ses fins connaisseurs nomment « l’ingénieur des écosystèmes », sont largement défendus par de nombreux travaux scientifiques. Mais les dégâts directs sur les productions agricoles sont aussi une réalité non contestable. C’est sur ce difficile équilibre entre bénéfices et dommages que devra s’établir la « cohabitation pérenne » prônée par l’OFB.

Sophie Sabot

1 En cas de dégâts, alerter la direction départementale des territoires (DDT) qui demandera à l’OFB de dresser un constat des dommages mais aussi de proposer des solutions techniques pour tenter de limiter voire supprimer les dégâts, tout en préservant la présence de l’espèce.

2 Le Gaec (six associés) compte 350 brebis, 45 vaches de race galloway, une quarantaine de chèvres avec transformation fromagère et une quinzaine de chevaux.

3 Giec : groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

4 EEAGER : Earth engine automated geospatial elements recognition.

Le Castor en chiffres

D’après un bilan national dressé par le réseau Castor :

- En France, en 2023, il est présent sur plus de 18 000 km de cours d’eau (après prospection de 33 000 km), soit une population d’au moins 20 000 individus.

- 4 des 5 grands bassins fluviaux du pays connaissent l’expansion de sa population (voir carte).

Source : www.ofb.gouv.fr

La Drôme, précurseur dans la protection du castor

Au début du XXe siècle, il ne persistait en France qu’une infime population de castors dans le Rhône méridional et en Camargue. L’arrêt des primes à sa destruction lui a toutefois procuré un répit qui lui a permis d’étendre de nouveau son aire de répartition entre le sud de Lyon et Marseille.

Alors qu’il était menacé de disparition, il fut le premier animal sauvage à être protégé dès 1909 par des arrêtés préfectoraux pris dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse, puis en 1922 dans la Drôme.

La première réintroduction de castor en France a eu lieu en 1957. Sa protection nationale a été décrétée en 1968.