Lait de chèvre bio : quelle résilience pour les élevages biologiques ?

Dans un contexte où la production de lait bio se développe fortement en France et en Europe, comment maintenir des fermes résilientes et une filière dynamique pour les accompagner ? C’est l’objet de l’étude Casdar Resilait.

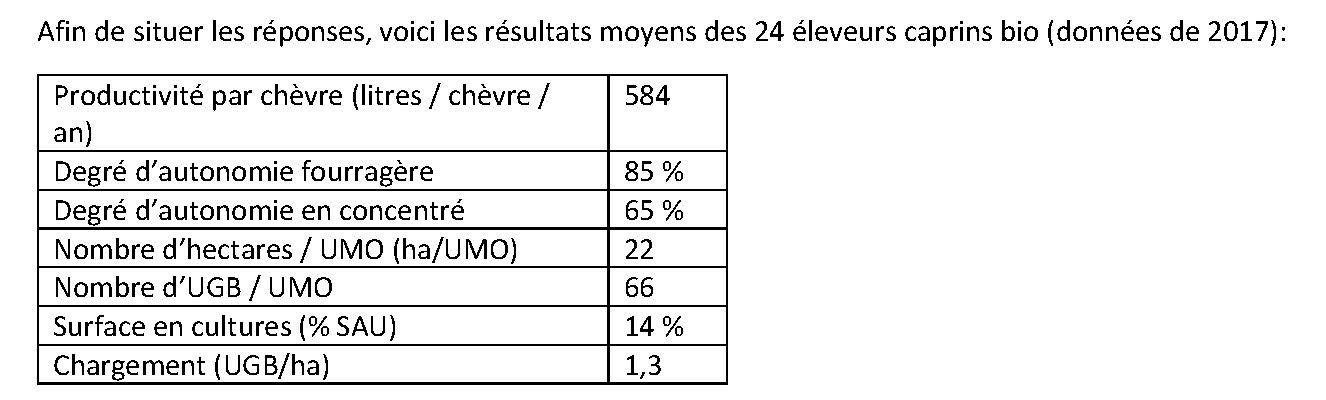

La résilience est la capacité d’une exploitation à faire face ou à s’adapter aux aléas sur le moyen ou le long terme. Le Casdar(1) Resilait(2) (2016-2020) a analysé les facteurs de résilience des systèmes laitiers biologiques pour les filières bovine, ovine et caprine. 24 élevages caprin bio ont été enquêtés en Auvergne-Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Pays de Loire, Bretagne et Aveyron. Voici quelques éléments issus de cette étude.

Les différents risques identifiés sont de plusieurs origines, internes ou externes à l’exploitation :

- liés à la production comme les évènements climatiques (sécheresse, grêle...), les problèmes sanitaires ou les problèmes techniques ;

- liés au marché avec la mondialisation du marché, la chute ou la volatilité des prix, la perte de confiance de la part des consommateurs ou l’augmentation des prix des intrants bio ;

- liés aux risques financiers avec les problèmes d’endettement et de trésorerie ;

liés à la ressource humaine : problèmes d’accroissement de la charge de travail, transmission ou remplacement parfois difficile, manque de main-d’œuvre locale, aléas de la vie (divorce, problème de santé…) ;

- liés à la réglementation avec la diminution des aides, l’augmentation des normes, la difficulté d’accès au foncier, les mesures gouvernementales (embargo, interdiction de commercialisation par précaution…).

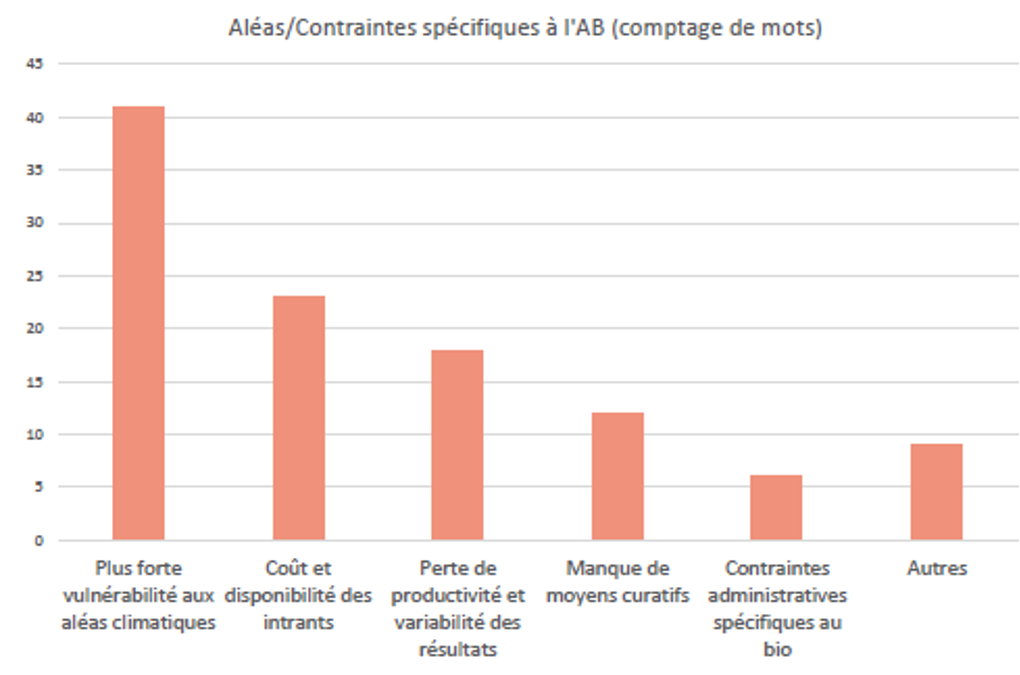

Fort impact du changement climatique

Le changement climatique a un fort impact sur le niveau d’autonomie alimentaire. La stratégie des éleveurs caprins est particulière pour deux raisons :

- une autonomie alimentaire plus faible pour les systèmes caprins que bovins ;

- une diminution du degré de l’autonomie en concentré a été constatée pour les exploitations les plus résilientes de l’échantillon. Cela peut s’expliquer par un choix d’éleveurs préférant déléguer la production de concentré pour consacrer plus de temps et de surface à une bonne gestion de la production fourragère et du pâturage.

Les éleveurs caprins mentionnent aussi, et de façon récurrente, une plus forte vulnérabilité aux aléas sanitaires, liée notamment au pâturage des chèvres.

Des risques identifiés...

Deux groupes d’éleveurs caprins, dans l’Aveyron et la Drôme, ont participé à un focus groupe. Ces deux groupes sont constitués majoritairement d’éleveurs fromagers. Les principaux risques identifiés par les éleveurs sont (sans ordre d’importance) :

- la confusion de la part du consommateur entre les ateliers fromagers bio de tailles humaines (ateliers fermiers) et des ateliers industriels qui mettent en avant le côté artisanal et AB ;

- la période de tarissement et les ruptures d’approvisionnement en fromages que cela entraîne sur la commercialisation : de nombreux acheteurs ne comprennent pas. Il est difficile de faire coïncider les niveaux de production et la commercialisation. De plus la concurrence sur les marchés de plein vent est de plus en plus forte ;

- la transmissibilité : les profils des repreneurs ne sont pas adaptés aux réalités de l’activité (hors cadre familiaux qui ne connaissent pas la réalité du métier et sans apport financier) ;

- le manque de références en production caprine bio qui peut grever les projets d’installation. De gros écarts existent entre les prévisions et la réalité. Cette situation pose problème et empêche dès le départ un développement régulier et serein de l’exploitation ;

- les variabilités du climat qui nécessitent de prévoir constamment des stocks fourragers. Une année difficile peut engendrer des difficultés financières sur plusieurs années ;

- l’accès au foncier : certains élevages caprins sont situés sur des « terres à chèvres », avec des terres pauvres (landes, …). L’autonomie alimentaire est alors difficile à atteindre. De plus, le pâturage nécessite plus de surface afin de pouvoir faire des vides sanitaires pour maîtriser les parasites intestinaux ;

- la difficulté du métier de fromager, surtout en bio. Beaucoup de producteurs sont proches du burn-out, certaines conjointes collaboratrices sont également usées physiquement ;

- l’absence d’appui technique, essentiellement sur les aspects vétérinaires et pâturage ;

- l’évolution du cahier des charges : de nombreux acteurs de la filière caprine poussent pour que le cahier des charges n’oblige plus à faire pâturer les chèvres. Si l’Union européenne cède sur ce point-là, la production caprine biologique sera complètement discréditée ;

- le coût plus élevé des intrants en bio (céréales, protéines…) alors que les fromages ne sont pas vendus plus cher sur les marchés locaux. En outre, l’arrêt des aides au maintien rend la situation économique plus difficile.

… mais aussi davantage de résilience

La production bio permet plus de résilience notamment sur :

- une garantie commerciale : la certification bio est recherchée par des clients, comme les magasins spécialisés bio. Certains recherchent en priorité des petits producteurs et favorisent une bonne relation humaine entre eux (prennent tous les produits sans déclassement, paiement rapide…) ;

- le travail collectif : des groupes d’échanges ont été constitués grâce à l’AB. Aujourd’hui, ils regroupent des producteurs bio et conventionnels d’un même territoire. Cette dynamique collective facilite l’entraide ;

- des formations qui facilitent l’autonomie décisionnelle : la conversion bio a induit une remise en question du système et a apporté un regard externe. Certaines formations permettent l’apprentissage de méthodes de recherche de solutions et non une recette face à un problème donné.

Christel Nayet, conseillère chambre d’agriculture Drôme

Pour plus d’information, les résultats complets de cette étude sont disponibles sur le site de l’Itab en cliquant ici

(1) Casdar : Compte d’affection spécial au développement agricole et rural. Il est alimenté par une taxe payée par les agriculteurs sur leur chiffre d’affaires.

(2) Resilait : Résilience des systèmes laitiers biologiques.