Vaccination : une solution prometteuse contre le court-noué ?

Produire des plants prémunis résistants aux formes sévères du court-noué, c’est l’enjeu que s’est fixé la filière viticole pour tenter de contrer la maladie.

«Le court-noué est une maladie virale qui peut conduire à l’arrachage prématuré de la parcelle, après avoir causé pendant des années des pertes quantitatives et qualitatives », décrit l’Institut français du vin et de la vigne. Le virus provoque des symptômes très caractéristiques de la maladie, comme des décolorations des nervures ou des déformations foliaires. Le court-noué entraîne également des pertes de rendement importantes. « Aujourd’hui, c’est une maladie d’envergure mondiale. On estime que 60 % de la surface viticole française est impactée » poursuit l’Institut.

Trois projets VacciVine

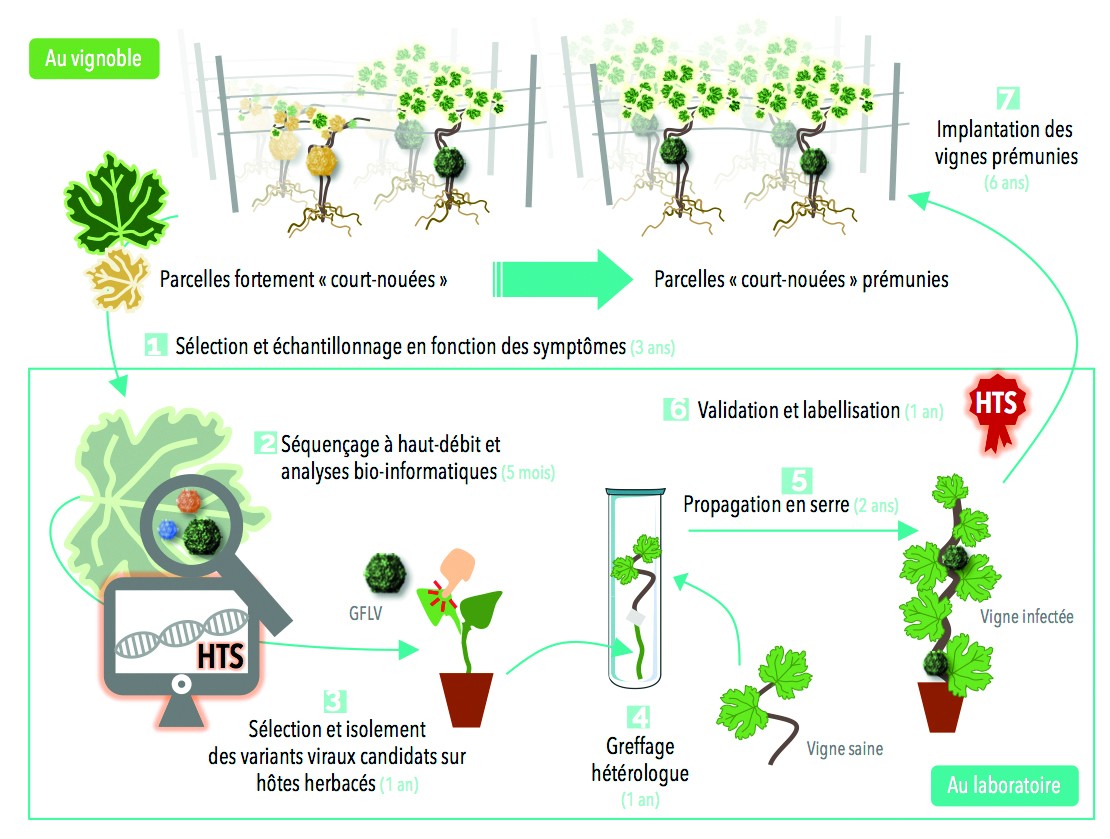

Les avancées dans la lutte contre le court-noué ne cessent de donner des pistes de solutions intéressantes pour assurer la pérennité et le rendement des vignobles de demain. La filière travaille notamment sur le sujet de la vaccination, à travers les trois projets VacciVine (2018-2020, 2022-2026 et 2027-2030). « Ce projet est certainement le plus prometteur pour la lutte contre le court-noué. Il s’agirait d’une méthode de biocontrôle, bénéfique pour l’ensemble de la filière. Son fonctionnement est simple, puisque semblable à la vaccination chez l’homme et les animaux », indique Jérémy Follet, chargé d’études au sein du comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC). Le processus consiste à prélever des échantillons de vignes infectés par le virus du court-noué, qui ne produit peu voire pas de symptômes. « Les variants du Grapevine FanLeaf Virus (GFLV, virus du court-noué) sont sélectionnés pour la prémunition d’après plusieurs critères : ils produisent de faibles symptômes, ils sont adaptés à différents terroirs, ils ont des caractéristiques génétiques intéressantes. Ces variants sont ensuite isolés par passages sur hôtes herbacés puis inoculés à la vigne grâce à une technique de greffage hétérologue, entre une herbacée, infectée mécaniquement par le GFLV choisi et une vigne saine. Le matériel est ensuite multiplié en serre », souligne l’Institut français de la vigne et du vin.

Plants certifiés… et infectés !

« C’est une solution prometteuse qui soulève toutefois de nouvelles problématiques », poursuit Jérémy Follet. Dans un premier temps, cette solution ne fonctionne que pour un terroir donné, le virus du court-noué disposant d’énormément de variants. De plus, « ce protocole nous oblige à produire des plants certifiés mais atteints par un virus. Pour le moment, c’est un non-sens puisque par définition un plant n’est pas certifié s’il est atteint par un virus », précise-t-il. Parmi les autres problématiques, il faudra s’assurer que chaque pied implanté au sein du vignoble soit porteur d’un variant « protecteur » et d’aucun virus « parasite ». Enfin, un cadre d’utilisation strict de ces plants prémunis devra être défini. « Si nous implantons un pied prémuni dans un secteur où il n’y a pas de court-noué, nous n’avons aucune garantie que le virus ne mute pas pour devenir un variant symptomatique. Il faut que l’utilisation du plant prémuni soit cantonnée aux parcelles infectées par des symptômes de court-noué », conclut Jérémy Follet. À terme, l’objectif du projet VacciVine sera d’obtenir un label « plant prémuni ».

A. P.

Du vignoble au laboratoire, la filière travaille sur un projet de vaccination pour tenter de réduire au maximum l’impact du court-noué sur les surfaces viticoles françaises (crédit photo : IFV).