De la bio-stimulation pour assurer la bonne santé des sols

Pour redonner ses fonctions premières au sol et permettre aux agriculteurs de se libérer des chaînes d’approvisionnement, Céline Basset, doctorante, s’intéresse à la réintégration des micro-organismes et de la microfaune dans le sol. Un essai paysan est actuellement mené sur la ferme maraîchère de Nicolas Rozier*, à Montélimar.

À la tête d’une ferme - Les Jardins du Rozier - en maraîchage biologique depuis 2020 à Montélimar, Nicolas Rozier cultive une quarantaine de légumes et petits fruits sur un système de planches permanentes en plein champ et sous serres. Attaché aux principes de l’agroécologie, il nourrit son sol à partir de compost végétal, et ainsi limite ses apports en engrais bio et organique. « J’ai toujours été passionné par l’état des sols à travers les micro-organismes. J’ai donc participé à une formation proposée par Céline Basset - ancienne agricultrice et experte en régénération du microbiote du sol -, afin de pouvoir mettre en pratique le transfert de connaissances sur ma ferme », explique-t-il. C’est à la suite de cette formation que Nicolas Rozier s’est lancé dans une expérimentation en lien avec la jeune femme, thésarde doctorante au conservatoire national des arts et métiers (Cnam). « Le but est de réintégrer les micro-organismes et la microfaune dans le sol et d’étudier leur impact sur les cultures maraîchères. Il y a à la fois des stratégies de fertilisation et des stratégies de bio stimulation en réintégrant les cinq acteurs du sol », souligne Céline Basset.

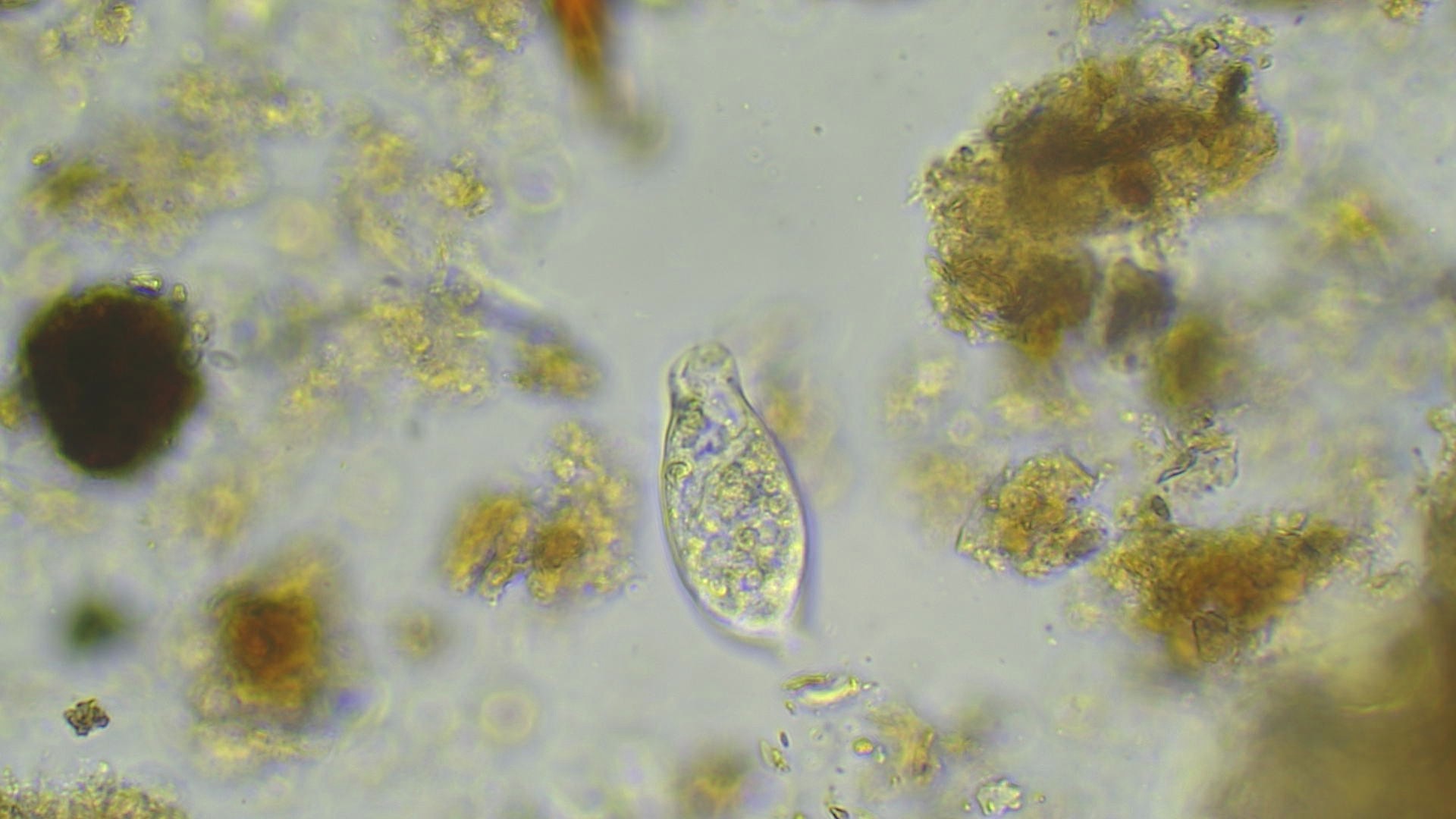

La chaîne alimentaire du sol est constituée de cinq groupes d’organismes, divisés en deux sous-groupes : les décomposeurs (champignons et bactéries qui sont des micro-organismes) et les prédateurs (protozoaires, nématodes et microarthropodes). « Les vers de terre sont les collecteurs et les transporteurs de cette microfaune locale invisible à l’œil nu, dans les sols », indique la doctorante.

Les analyses de terre permettent ainsi de déterminer l’état de santé du sol au niveau de son microbiote. Si ce dernier n’est pas assez riche en micro-organismes, la méthode expérimentale consiste à en faire un élevage - correspondant aux caractéristiques du terroir - par le biais de vermicompost.

Limiter tout traitement ou apport d’engrais

« Les micro-organismes autochtones de la ferme sont élevés et multipliés par vermicompostage (voir encadré) et sont ensuite réintégrés au sol et sur les cultures, afin de rétablir les fonctions du sol et de réduire les maladies. L’objectif vise à limiter ou arrêter tout traitement ou apport d’engrais synthétique (les apports en matière organique sont conservés, ndlr) et d’améliorer l’infiltration de l’eau dans les sols », ajoute Nicolas Rozier. Le vermicompostage est une étape nécessaire pendant douze mois pour développer la diversité microbienne et de la microfaune. « Une fois arrivé à maturité, les substrats sont extraits et sont placés dans une eau aérée enrichie en nourriture afin de leur permettre de se multiplier. C’est ce qu’on appelle le thé de vermicompost aéré oxygéné (TVO). En moyenne, on retire 1 kg de litière (sans vers de terre) pour 200 litres d’eau. Ce TVO est ensuite utilisé par l’agriculteur comme pulvérisation foliaire en traitement prophylactique dans un objectif de diminution - voire de suppression - des maladies. En effet, la pulvérisation de ce TVO - dans le terreau jusqu’à la montée des fleurs - permet de munir la plante d’un système immunitaire », détaille Céline Basset.

Assurer la résilience alimentaire

Sur la ferme de Nicolas Rozier, les premiers essais ont lieu sur les plants de tomates, avec des planches témoin et des planches expérimentales. D’autres essais sont en cours tout au long de la saison, sur d’autres variétés de légumes. Les premiers résultats sont attendus d’ici la fin de l’année. Céline Basset, aux côtés du Dr Quentin Lambert (université de Caen -UMR Inrae), expérimente cette technique sur plusieurs filières agricoles (viticulture, céréales, arboriculture, etc.) afin d’obtenir des données suffisantes pour permettre à terme une application agricole à grande échelle. Car pour l’experte, un sol en bonne santé permettrait d’assurer notre sécurité et notre résilience alimentaire, « surtout dans les contextes économiques et géopolitiques aussi instables que ceux que l’on connait aujourd’hui ».

Amandine Priolet

* Depuis la rédaction de notre article, Nicolas Rozier a passé la main de son exploitation à son salarié Bryan Corbion (nouveau nom de ferme "Bryan in the garden") pour raisons de santé. Ce dernier nous a indiqué qu’il poursuivra l'expérimentation avec Céline Basset.

Qu’est-ce qu’un vermicompost ?

Experte en régénération du microbiote du sol, Céline Basset, directrice du laboratoire mobile Santé du sol, standardise une méthode de vermicompostage pour réintroduire les micro-organismes nécessaires à la bonne santé des sols. Elle explique : « Le vermicompost est un élevage de micro-organismes et de micro faunes appartenant au réseau trophique du sol par le biais des vers de terre épigés ».

A.P.

Viticulture : des résultats encourageants

Pour ses travaux de recherche, Céline Basset s’appuie depuis janvier 2022 sur la ferme « Un goût d’air libre » de Sabine Couvent, située à La Bégude-de-Mazenc. Si la productrice cultive avec passion sept variétés de roses anciennes, elle détient également un petit vignoble qu’elle valorise en raisins de table. « C’est un vignoble particulièrement vulnérable puisque l’agricultrice a arrêté toutes les conduites agricoles : le travail du sol, l’apport de cuivre ou de soufre... C’est un vignoble, en lisière de bois, qui a accumulé les phytopathogènes », indique Céline Basset.

Selon les résultats préliminaires de 2023, la parcelle expérimentale qui a reçu le traitement microbien est moins tassée que les autres parcelles. « En 2023, le pénétromètre s’enfonce en moyenne à 15 cm pour la parcelle expérimentale contre seulement 5 cm en moyenne pour les autres parcelles », rapporte l’experte.

Par ailleurs, l’infiltration de l’eau est plus rapide dans la parcelle expérimentale que dans les autres parcelles. Enfin, « dans la parcelle expérimentale, seulement 20 à 25 % des pieds de vignes ont été infectés par l’érinose, le mildiou et l’oïdium en 2023 (contre 80 % en moyenne pour les autres parcelles, ndlr) », note Céline Basset.

L’expérimentation se poursuit au sein de la filière céréale, auprès de « La Ferme des blés barbus » à Truinas.

A.P.